D-NFBアンプ一号機

まず、こいういう回路で実物を作ってみた。

電源ノイズの影響をもろに受けている。実用的ではない。

このようにNFBを用いると、

まあまあ実用的なレベルになったが、ゲインが1/20という使いづらいものとなった。

D-NFBパワーアンプ

1 D-NFBの基礎

2 D-NFBアンプ一号機

3 D-NFBアンプ二号機

4 スケルトン3(MOS−FET D−NFBアンプ)

5 スケルトン2(V−FET 純コンプリメンタリーSEPP)

6 D−NFBアンプの製作2

D-NFBの基礎

シミュレーションノート69、83、増幅学入門21、22、23、24を読む必要があります。

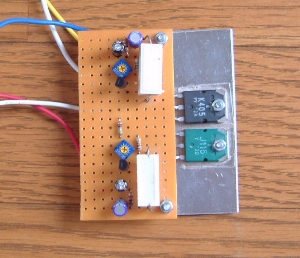

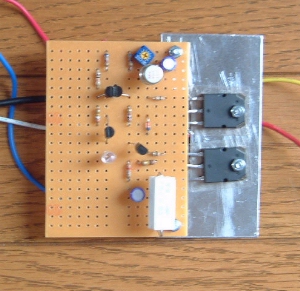

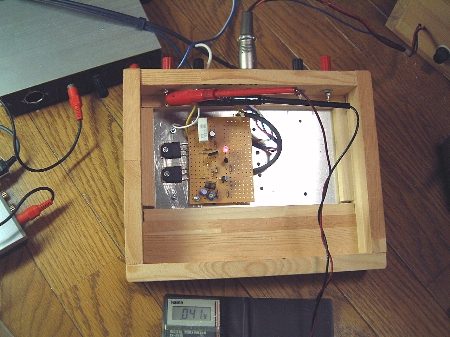

D-NFBアンプ一号機

まず、こいういう回路で実物を作ってみた。

電源ノイズの影響をもろに受けている。実用的ではない。

このようにNFBを用いると、

まあまあ実用的なレベルになったが、ゲインが1/20という使いづらいものとなった。

ここはよく反省して、電源ノイズの影響を受けにくい回路を採用しなければならない。

これなら良く見慣れたいい特性になっている。しかし、NFBをかけてあれば使えるが、

無帰還ではドリフトが大きすぎる。

これは、以前ODNFでも採用した無帰還アンプである。これなら問題なく行けそうである。歪も2次歪が

歴然とあり、打ち消し効果も示しやすい。

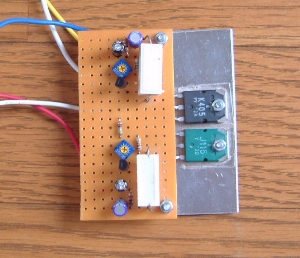

実装して歪率を採っておいた。

ここまで進んだら歪キャンセル回路を組み込んで調整に入る。

結線前に、1kVRを調整し歪キャンセル回路のゲインを1にし、赤丸の電圧スペクトルを見ながら50kVRを

調節して歪最大、信号最小の位置を決めておく。

このように少し慣れれば主信号のレベルを2次歪のレベルより少し下にまで持ってゆける。(主信号をゼロにする

のはこの場合は難しい)

この状態ですべて結線して完了。

D-NFB前

D−NFB

D−NFB前

D−NFB

このように歪打消しが中途半端なのは、抵抗を介して信号をミックスしていることと、

前置ミキサーが無歪でないからである。

Topに戻る

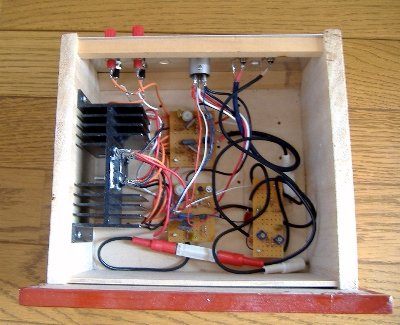

D-NFBアンプ二号機

5532logic II搭載のD-NFBアンプである。

A点を切り離した状態で、A点のスペクトルを観察し、50kVRを調整する。下図は一応信号が

消えた状態。

これで結線し、出力を見る。

歪みが無くなっている。100kのVRは真中辺にしたままいじらないでおく。いじるとドライバー圧

で、めちゃくちゃに乱れるのだ。これでOK。

2005年8月

その後このような展開となった。位相余裕のある回路ならだいたい適用化可能と思う。

4 スケルトン3(MOS−FET D−NFBアンプ)

5 スケルトン2(V−FET 純コンプリメンタリーSEPP)

6 D−NFBアンプの製作2