FE103講座

第1部 FE103の基礎(1)

§1 FE103の特徴

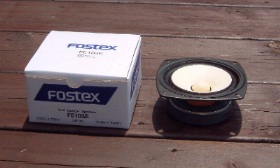

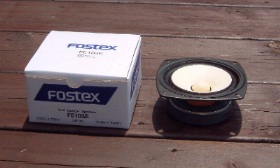

10cmフルレンジのベストセラーとして親しまれてきたFOSTEX社のFE103です。

等価質量2.6gという軽量パルプコーンと、かなり大きいマグネット、それにウレタン含浸布ロール

エッジからなるシンプルなユニットです。

現在はコーン紙の材質とセンターキャップの形状が変わり、FE103Eとなっています。

音はFE103時代と比べどう変わったのでしょうか?

1.1L closed

1.2L vented

600〜800Hzに1個か2個でているのは箱の違いからのようです。エッジ反共振の形は

よく似ています。分割振動プロファイルは細かいところに相違があります。

私の実験ではアンプの差をききわける能力はEでも十分あるようです。

§2 製作例

使いやすい2.2Lバスレフ、バスレフの欠点が少ないペリスコープ、背圧がかからず

歪み特性と過渡特性が抜群のバックロードといろいろな料理法があります。

§3 音の秘密

近接音圧特性

このように100〜15kHzまでフラットな特性(低域はバスレフなのでこれに80Hzの

ダクト音圧が加わる)になっています。このなかに楽音のほとんどすべてが含まれている

といっても過言ではありません。

そしてトランジェントが抜群によいということが効いています。

Qが低く(Qo=0.35)、低域の歪が少ないため透明感が優れています。これは一聴

してわかります。

低域歪みの比較

弱点があるとすれば高域分割振動による若干の3次歪みでしょう。

5kHzでは3次歪みで0.5%くらいになっているようです。

それに分割振動のため音場感は若干損なわれます。

(この図は信号と歪みの周波数が異なっているのに注意。二次歪みの基音はその1/

2の

周波数であり、3次歪みの基音はその1/3の周波数のところにある。)

§4 オーディオ機器のテスト

以上からそういえるかどうかわかりませんが、実際にはFE103を検聴目的に使えば

ソースの微妙な違いもききわけられます。さらに驚くべきことにアンプの違いまでこれでわ

かってしまうのです。

アンプで音は変わらないという人々と真っ向から対立する考えですが、まこれは事実です

から仕方がありません。

長岡鉄男氏がFE103マトリックスやスーパースワンでアンプやカートリッジのテストをし、

同席した技術者も驚いていたくらいですから、これは歴史的事実でもあります。

ところでアンプで音が変わるという証拠を一つだけお見せしましょう。

FE103密閉 同日に同じマイク位置で測定(後日違う設定でも確認)

このように大きいエッジ反共振が無くなっています。聴感ではそのとおりなのですが、こうなる

理由は全くわかりません。

§5 推奨アンプ

ではこのFE103をどんなアンプで鳴らせば良いのでしょうか。

基本的には半導体アンプで重量級で高域特性が良いものが向いています。低域にあまり

期待しないのなら軽量級でも大丈夫です。良いアンプだと当然のことながら紙くささはみじんも

感じさせません。

それもよければよいほど音のクオリティがあがりますから、その判定能力たるや現存する

アンプのはるかかなた先を行くものといえるでしょう。

| |

特徴 |

入手の容易さ |

| Lo-D HMA9500II |

K135/J50パラプッシュプル

DCアンプ |

難 |

| Accuphase P-266 |

K1056/J160 |

難 |

| Sansui AU-α907 MOS limited |

K405/J115 BTL |

難 |

| Sansui AU-α607 MOS premium |

K405/J115 BTL |

難 |

| Sony TA-F222ESJ |

K1529/J200 |

やや容易 |

| |

|

|

このように古いMOSアンプばかりになっています。バイポーラアンプとの違いは

FE103なら容易にでるので確かめてみてはいかがでしょうか。

現行機種ではあるのかないのか、よくわかりません。

筆者のアンプでは完全アンプかV−FET完全対称アンプでしょう。実際に完全アンプ

で鎌倉をV−FETアンプでペリスコープを鳴らして楽しみました。バックロードはあれは

はめ込み合成ですので聴いていません。FE103なら電流正帰還V−FETアンプが向いて

いるかもしれません。

参考

完全アンプではこのように2次歪みが加わるので小音量で鮮やかな音になります。