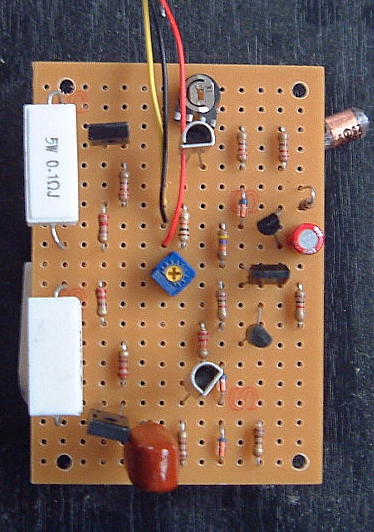

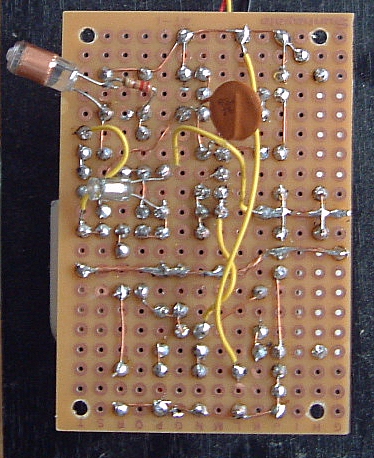

YAMAHA A−5を基にワイドラー式アンプを作る

この図は、雑誌の記事をメモした図を元に、変な部分を適当に補った図ですから、基本的な

部分以外はかなり異なっているものと思われます。

この回路の特徴は、カレントミラー負荷で初段でゲインを稼ぎ、2段目でも定電流負荷でゲインを稼いでいる

ことで、その結果オペアンプに近い裸ゲイン特性が得られます。

このようにゲインはかなり大きく、fcは低いところに来ます。

位相回転の様子

100pを入れて初段のポールを下げてみます。

10pを入れて二段目のポールを下げてみます。

その結果

これによる変化を見れば、どちらがどのポールであるかがわかります。この場合は20kHz

が二段目のポールです。

初段補正ではポールが接近し、二段目補正ではポールの間隔がひらくことがわかります。ポール

の間隔が開いている方が帰還をかけたとき安定します。

DCアンプ回路は二次のローパスフィルターの性質をもつので、肩特性の部分にQを持っています。

微分してQを見てみましょう(山の先鋭度がQを表す)。

このように初段補正ではQは増大し、二段目補正ではQは小さくなります。

微分した信号を帰還してQを直接制御することができます(いわゆる進相補正)。

Qを小さくするという意味では、二段目補正より理にかなっています。

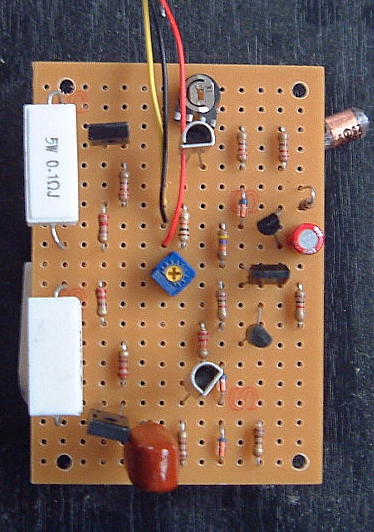

在りしころのA−5

このような部品が取れましたが、使わないほうが良いようです。

D586 エピタキシャル 5A 15MHz

位相補正

§1 10P程度ではまだまだワイドラーとはいえない

これで見ると、NFBは45dBくらいしかかけられないことがわかります。70dBの帰還をかければ発振

するはずですが、Pspiceでは矩形波をいれても安定していて確かめることはできません。

§2 進相補正の採用

位相補正10P、進相補正10P

これだと発振しました。

§3 ドワイドラーだ。

位相補正100Pをいれると、fp1とfp2の間が開き、安定度が増します。

fp1が800Hzまで下がることにより、fp2でのゲインが−55dBから−75dBまでさがっています。

仕上がりゲインは−80dBなので、いい線を行っています。進相補正を少しいれてみます。

進相補正5Pで具合が良いようです

これでもバズがはいります。

ステップ型補償の採用

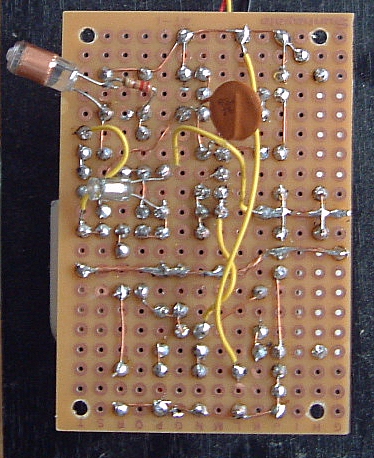

これでなんとか収まりました。

いい音で鳴っています。

参考

2ポール補償(ステップ型補償)の概念図

目次に戻る