たったこれだけの図だが、示唆するところは大きい。

電流出力アンプII

たったこれだけの図だが、示唆するところは大きい。

上の図で、MOS−FET段の負荷が1Ωと異様に低いことに気づいた人はその理由を考えて、

次の瞬間驚愕するかもしれません。

これがゼロオーミック アンプリフィケーションの入り口だからです。

例えばこの抵抗を0Ωにすると、バッファは電流を増大させその電流は次段のトランスインピーダンス

段に吸い込まれる。そしてその電流が最終負荷にゲインを発生させる。

つまり電圧を上げることなく増幅することができるのです。単に抵抗を下げているだけです。

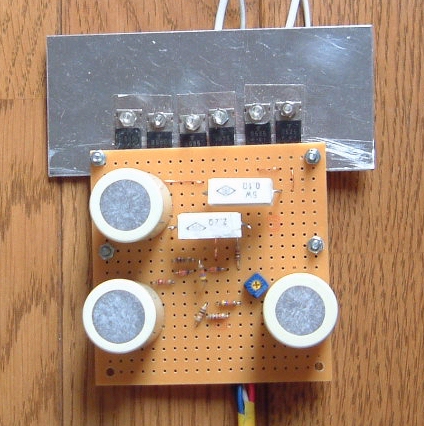

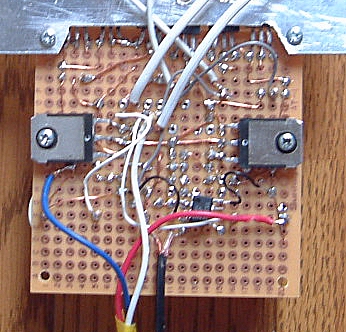

試作機

ゼロオーミック アンプリフィケーションなので、電圧増幅段はなく、出力段バッファに低抵抗が

ぶら下がっているだけである。

ゲイン3倍、アイドリング80mA、オフセット0.015Vくらいで少々ふらつく

音はきついとか、にごりがあるとかはないが、バイポーラの素顔を見る思いがする。

サイン波のスペクトルを見る限り、歪みは意外と少なく、出力を上げると3次歪が多くなってくる。

Zo=9.9kΩ

増幅段と帯域電圧帰還を導入。これで低域SN比も向上し、全く問題なくなる。

またまた完成してしまったが、I と II どちらを原器にしよう。シンプルさでは I が、音のよさでは II が

優れているかと思う。

電流アンプの実力を見てみよう。

MY SPEAKERのサインショット波を使いました。

ノートパソコン --> R−SG7 --> MFB−20(MFBあり)

--> 検出コイル電圧

ノートパソコン --> R−SG7 --> MFB−20(MFBあり)

--> エレクトレットコンデンサーマイク

低域ではマイクでは拾えていないことがわかります。(ツイーターあり)

帯域電圧帰還付き電流アンプ -->

MFB20(MFBなし) --> 検出コイル電圧

Qoc=1.8という小型密閉箱なので電磁制動アンプといえどもこのくらい共振が乗ります。

逆に言うとそれほど速度型MFBの制動力がすごいものであるということが言えると思います。

推定Qoc=0.34です。

http://www.geocities.jp/mutsu562000/hp109.htm

このオーケストラを濁らせない制動力と、しっとりとした高域を併せ持つ電圧出力アンプMFBシステムは

これ以上の改変を必要としません。オーケストラ音楽に最適です。

また、バックロードやバスレフのような飛び道具を使いこなすには電流正帰還は必須です。密閉システム

のウーハーが行って帰って来る間に、バックロードのウーハーはほんの少しの動きで低音を放射してしまいます。

音楽によっては、密閉のウーハーがもたつくのがわかるのです。

では電流出力アンプの利点とは何でしょうか。それはホーンに高域を受け持たせた2ウェイシステムだと

よくわかります。

高域のシルクスムースと形容されるくせの無さと羽のような軽さです。

フルレンジ1発ではかえって鋭い高域というように誤解してしまうかもしれません。

(つづく)