スケルトンの台頭著しきによりこの両者は忘れ去られようとしている。与太左衛門なんかもうぼろぼろで見るに忍びない。

スケルトン4(IGBT)は実験のみで計画が流れてしまったのでスケルトン3で終了の可能性が高い。

ここはこの二人に再びパワーアンプとして復活してもらおうと思う。

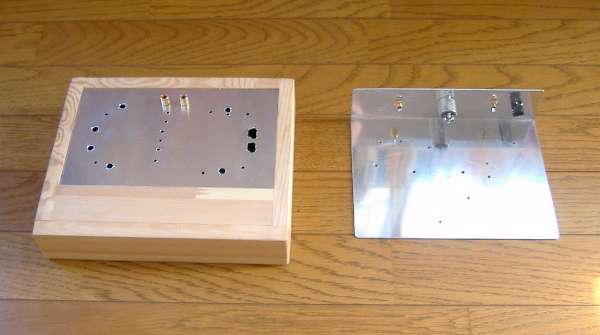

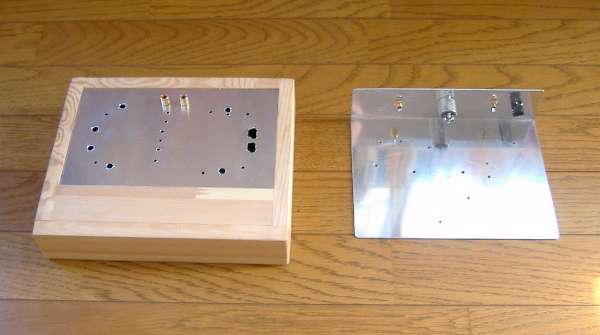

与太左衛門と折り曲げくん

スケルトンの台頭著しきによりこの両者は忘れ去られようとしている。与太左衛門なんかもうぼろぼろで見るに忍びない。

スケルトン4(IGBT)は実験のみで計画が流れてしまったのでスケルトン3で終了の可能性が高い。

ここはこの二人に再びパワーアンプとして復活してもらおうと思う。

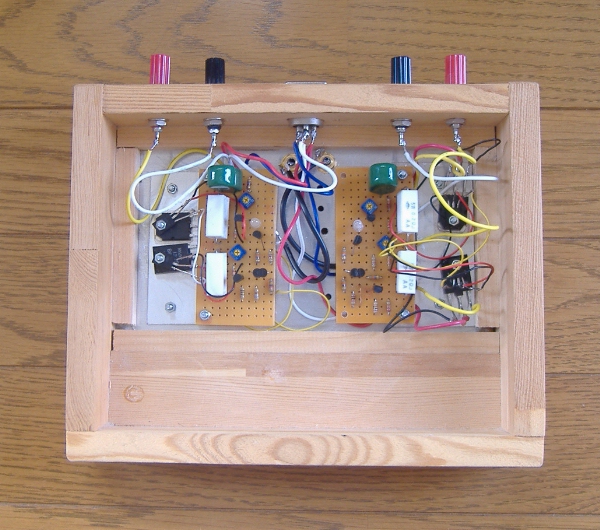

こうしてみるとゼビウスに出てくる敵の戦車のようにも見える。スケルトン1はLPに特化している。いやな音がしない

のがいいようだ。2と3はCDを聴くと信じられないほどのパフォーマンスを示す。スケルトン2は当ウェブサイト史上最高

の音質で当然B3を超えている(小音量の話)。スケルトン3は地味ではあるが空間描写力にすぐれている。アンプとは

呼ばずに空間プロセッサーと呼んでいる。

K1298/J554のアンプは実験だけでまだ作ってない。

UHC−MOSの完全対称よりいい所は電源ON時にブイーンとならないことだ。

データを収集

| 目盛 | Vgs (V) | Id (mA) |

| 3.3 | 100 | |

| 7.5 | 3.2 | 86 |

| 3.1 | 68 | |

| 7 | 3.0 | 45 |

| 2.9 | 32 | |

| 2.8 | 22 | |

| 6 | 2.7 | 17 |

| 5 | 2.6 | 14 |

| 3 | 2.5 | 13 |

出力素子をじか付けすると配線が6本節約できる。

少し定数を変更した。

アイドリング14mA

これはすご〜い。普通に音が良い。低域は断然差をつけるし、高域は透明で繊細でMOSらしい。このくらい特性がよければ

あえてZDRはいれないでも良さそう。これを本気で使うならアイドリング安定化ICを導入するのが良いかもしれない。

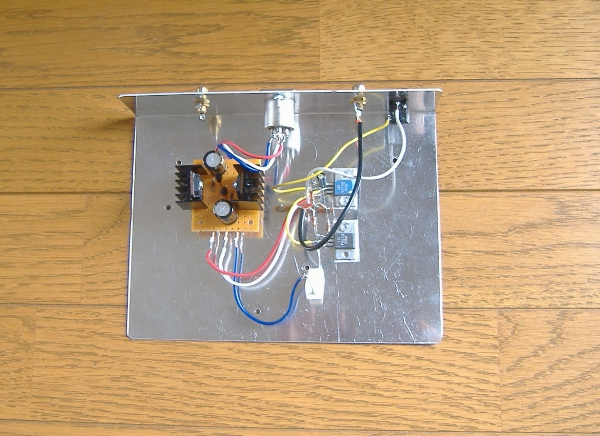

折り曲げくん

どんなアンプが良いか考えては破棄し考えては破棄する日々が続いた。V−FETアンプを完成させた今となっては

そのクオリティに驚くばかりで、MOSやバイポーラをどんなに煮詰めていってもこの9割か7割くらいのところにしか到達

できないだろうなと思うのである。

ということで高音質を目指す路線はもう強制終了でよいのでとっておきの原始的な回路を試してみることにした。

石はヤマハA5からとっておいたのを使う。

入力抵抗が低いがこうしないとゲインが低下する懸念がある。(入力電圧がベースの入力インピーダンスとで分圧されるから。)

プリアンプに負担をかけるがPRA2000ならなんとか大丈夫だろう。アイドリングは140mAになった。

音楽は聴こえたが電源ノイズの彼方からという状態なのでこれはまずい。

ちょっと本末転倒だがどうしても音を聴いてみたいのでこのようなリプルフィルターを入れてみる。

ゲイン1.7倍は増幅器の証だ。ほかの性能は予想どおり。音はきれいで愛らしい。聴いてよかった。